筋肥大とは何か?〜筋肉が大きくなるメカニズム〜 [筋トレの教科書-筋肥大理論編#1-]

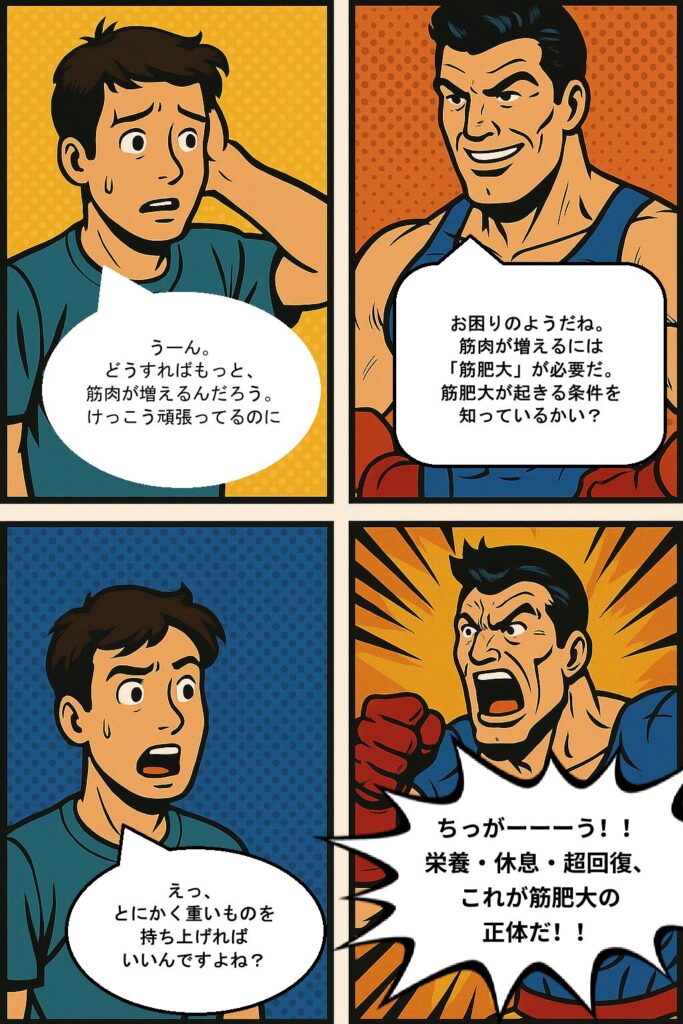

「筋トレをしているのに、なかなか筋肉が大きくならない…」

「そもそも、筋肉ってどうやって成長するの?」

筋トレを始めたばかりの方や、これから本格的に取り組みたいと思っている方にとって、「筋肉が成長する仕組み」を正しく理解することは、成果を出すうえで欠かせないファーストステップです。

筋肉は、ただ重いものを持てば自然に大きくなるわけではありません。筋肉が成長するには、科学的なプロセスが存在し、それに合わせたアプローチが必要です。

この記事では、「筋肥大(きんひだい)」という現象をテーマに、筋肉がどのようにして大きくなるのかをわかりやすく解説していきます。

トレーニング初心者でも理解できるよう、図や例えを交えながら進めていきますので、ぜひ最後までご覧ください。

理想の体を目指す第一歩は、“理解すること”から始まります。

1:筋肥大とは何か?

筋トレを始めたばかりの人が最初に抱く疑問の一つが「筋肉はどうやって大きくなるのか?」という点です。筋肉を鍛えるという行為は、単に体を動かしているように見えるかもしれませんが、その裏側では私たちの体内で非常に精巧でダイナミックなプロセスが起きています。このプロセスを理解することで、あなたの筋トレはより戦略的かつ効率的なものになります。

このセクションでは、筋肥大(Hypertrophy)という現象の基本的なメカニズムについて解説します。筋肥大とは、トレーニングの刺激によって筋肉が修復・強化され、結果として太く・強くなる現象です。しかしこの現象は、単なる”鍛えれば大きくなる”という単純なものではなく、科学的な根拠と複数の要因が絡み合って生まれる結果なのです。

✔ ステップ1:筋繊維の微細損傷

筋肥大の始まりは、筋繊維に対する負荷によって起きる”微細な損傷(マイクロトラウマ)”です。これは痛みを伴う怪我ではなく、筋肉を発達させるために不可欠な刺激です。特に、普段使わない動きや重い負荷でトレーニングを行ったとき、この損傷が発生します。

✔ ステップ2:損傷からの修復と超回復

微細損傷を受けた筋繊維は、体の自然な回復反応によって修復されます。その際、体は”次に同じ負荷がかかっても壊れないように”と考え、損傷前よりも太く強い筋繊維を作り出します。この現象が「超回復」と呼ばれ、これこそが筋肥大の正体なのです。

✔ ステップ3:成長を支える要素

この超回復を促進し、効率よく筋肉を大きくするためには、次の3つの要素が極めて重要です:

- 適切なトレーニング刺激:対象の筋肉に十分な負荷を与えること(8〜12回で限界になるような強度)

- 栄養補給:特に筋肉の材料となるタンパク質と、回復に必要なカロリー摂取

- 休息と睡眠:筋肉は休んでいるときに育つため、48〜72時間の休養と7〜8時間の質の良い睡眠が欠かせません

✔ よくある誤解:筋トレ=ムキムキではない

「筋トレをするとすぐにムキムキになるのでは?」と不安に思う方も多いですが、筋肥大は一朝一夕で起こるものではありません。特に女性はホルモンの関係上、男性よりも筋肉がつきにくいため、バランスのとれた健康的なボディラインを目指すには最適です。

筋肥大は、見た目の変化だけでなく、基礎代謝の向上、姿勢の改善、生活の質の向上にもつながる、非常に価値のある生理的プロセスです。このセクションを通じて、単なる“筋トレ”が“筋肉の成長”という科学的な成果を生むことを理解し、これからのトレーニングに活かしていきましょう。

2:筋肥大の3つの要因

筋肥大を引き起こすには、いくつかの物理的・生理的な刺激が必要です。大きく分けて、次の3つの要因が「筋肉を大きくする刺激」として認識されています。

✔ 1. メカニカルテンション(張力)

筋肉に負荷をかけた状態での緊張を「メカニカルテンション」といいます。重いダンベルやバーベルを持ち上げたり、自重でゆっくりスクワットを行ったりする際に生じるテンションが該当します。

この張力が一定時間続くことで、筋繊維に損傷が起き、それに対応するための成長が促されます。

重要なのは、「ただ重いものを持つ」だけでなく、「適切なフォームで、対象の筋肉に効かせながら負荷を与える」こと。フォームが崩れると、本来鍛えたい部位ではなく、別の筋肉に負荷が逃げてしまい、効果が薄くなります。

✔ 2. 筋損傷(マイクロトラウマ)

トレーニングによって筋繊維に起きる微細な損傷を「マイクロトラウマ」といいます。これは一時的な炎症反応を引き起こし、体が「以前より強くしよう」と働きかける引き金となります。

筋肉痛がこれに関連することもありますが、痛み=効果とは限りません。むしろ筋損傷を最小限に抑えつつ、安定してトレーニングできるようにすることが継続の鍵です。

✔ 3. 代謝ストレス

高回数・短インターバルのトレーニングで感じる「パンプ感」や「焼けるような感覚」が代謝ストレスにあたります。

これは筋肉内に乳酸や代謝副産物が蓄積することで発生し、ホルモン分泌や細胞レベルの成長促進因子に影響を与えると考えられています。

このメカニズムを利用して、比較的軽い重量でも筋肥大を狙うことができるため、自重トレや高回数トレーニングでも十分に効果が得られることがあります。

✔ 3要素のバランスが重要

「メカニカルテンション」「筋損傷」「代謝ストレス」は、それぞれ単独でも効果がありますが、バランスよく取り入れることで相乗効果が期待できます。

例えば、重さ中心の日(高重量・低回数)と、パンプ重視の日(中重量・高回数)を交互に組むなど、トレーニングにバリエーションを持たせることが筋肥大の加速につながります。

3:筋肥大に影響を与えるホルモンとその働き

筋肥大の過程は、トレーニングによる物理的な刺激だけでなく、体内のホルモン環境にも大きく依存しています。特定のホルモンは、筋肉の修復や成長を促す役割を果たしており、これらを正しく理解することで、より効率的な筋トレ戦略を立てることが可能になります。

✔ テストステロン(Testosterone)

テストステロンは、いわゆる“男性ホルモン”として知られていますが、筋肥大において非常に重要なホルモンです。筋タンパク質の合成を促進し、トレーニングによる刺激に対して筋肉が反応しやすくなります。

- 筋肥大と筋力アップの主要因

- トレーニング後に一時的に分泌量が増える

- 睡眠や食事、ストレス管理が分泌に影響

✔ 成長ホルモン(Growth Hormone)

成長ホルモンは、骨や筋肉などの成長・修復に関与するホルモンで、特に睡眠中に多く分泌されます。筋トレ後の回復を支えるホルモンとしても重要です。

- 脂肪燃焼効果もあるため、ボディメイクに最適

- 睡眠の質が低下すると分泌が大きく減少

- 空腹時の有酸素運動や筋トレでも分泌が促進される

✔ インスリン(Insulin)

インスリンは、血糖値を下げるホルモンとして有名ですが、筋肉への栄養供給にも関与します。筋トレ後に炭水化物を摂ることで、インスリン分泌が促され、筋肉への栄養補給がスムーズに行われます。

- 筋グリコーゲンの補充とタンパク質合成をサポート

- トレーニング直後に炭水化物+タンパク質を摂るのが効果的

- 過剰な分泌は脂肪蓄積の原因にもなるため、タイミングが重要

✔ コルチゾール(Cortisol)

コルチゾールはストレスホルモンとも呼ばれ、過剰に分泌されると筋分解を促進してしまうため注意が必要です。特に睡眠不足や過度なトレーニングでコルチゾールが高まりやすくなります。

- 筋肉の分解(カタボリック)作用がある

- 睡眠・休養不足、過剰なダイエットで増える

- 十分なリカバリーとストレスマネジメントが対策の鍵

✔ ホルモンバランスを最適化する生活習慣

筋肥大を促すホルモン環境を整えるには、日々の生活習慣が極めて重要です。以下のポイントを意識しましょう。

- 7〜8時間の質の高い睡眠(特に22時〜2時の深夜時間帯)

- 高タンパク・適量の炭水化物中心の食事

- 適切なストレス管理(趣味・リラックス・瞑想など)

- 週3〜5回の適度なトレーニング

筋トレは筋肉を刺激する行為であり、その成果を決めるのは「体がどう反応するか」です。ホルモンの仕組みを理解し、自分の体が筋肉を作りやすい状態になるよう整えていくことが、継続的な成長につながります。

4:トレーニングで筋肥大を狙うには

筋肥大を目指してトレーニングを行う際、ただ漠然と体を動かすのではなく、明確な意図と目的を持ったトレーニング設計が必要です。このセクションでは、筋肉を効率よく大きくするためのトレーニング戦略について解説します。

✔ 筋肥大に適したトレーニング回数と重量

一般的に、筋肥大を狙う場合には「中重量・中回数(8〜12回)」のセットが推奨されます。この設定は、筋繊維に十分な刺激を与えると同時に、フォームの維持や筋肉への集中もしやすいため、初心者から中級者にとって非常に効果的です。

- 1セットあたり8〜12回が限界になる重さで

- 1種目につき3〜5セットを目安に

- インターバルは30〜90秒が理想(代謝ストレスを意識)

✔ 筋肉への意識「マインド・マッスル・コネクション」

筋トレにおいて大切なのは、「ただ持ち上げること」ではなく、「狙った筋肉に刺激を与えているか」という意識です。これをマインド・マッスル・コネクション(Mind-Muscle Connection)と呼び、筋肥大効果を高める上で欠かせない考え方です。

- ゆっくりとした動作(ネガティブ動作)を意識する

- 反動を使わず、筋肉を”収縮”と”伸展”させる

- 集中できる環境を整える(音楽、鏡、姿勢など)

✔ トレーニング頻度と分割法(スプリットルーティン)

筋肥大を継続的に起こすには、トレーニングの頻度と部位ごとの分割も重要です。週2回の同部位トレーニングが最も効率的であるとする研究もあり、週4〜6回の頻度で行う場合には分割法の導入が有効です。

- 全身法(週2〜3回):初心者向け。頻度を重視

- 2分割(例:上半身・下半身):中級者向け

- 3〜5分割:上級者向け。部位ごとのボリュームを増やせる

✔ プログレッシブオーバーロード(漸進性過負荷)

筋肥大を継続させるには、トレーニングの負荷を徐々に増やしていく必要があります。これを「プログレッシブオーバーロード」と呼び、筋トレの基本原則の一つです。

- 重量を少しずつ増やす

- 回数やセット数を増やす

- インターバルを短くして負荷を強める

常に成長を促す刺激を与えることが、筋肥大の継続には不可欠です。

✔ 正しいフォームと負荷の選定

高重量を扱うことは筋肥大に有効ですが、フォームが崩れてしまうと、狙った筋肉に負荷が伝わらず、関節への負担が増えるリスクもあります。筋肥大を目的とするなら、「正しいフォームで限界まで行う」ことを最優先しましょう。

✔ 自分に合ったプログラムを作るには

トレーニングは“万人共通の正解”があるわけではありません。生活リズム、体力レベル、目標、可処分時間などに応じて、継続できるプログラムを作ることが成功のカギです。

- 無理な頻度や内容は避ける

- 週単位・月単位で振り返り、調整する

- トレーニング日誌をつけると進捗が明確に

このセクションでは、筋肥大を最大限に引き出すためのトレーニング設計の基本をお伝えしました。次回は、筋肥大を支える「食事と栄養」について、具体的な戦略を紹介していきます。

5:食事と睡眠を軽視しない

筋肥大を目指すうえで、「筋トレ」そのものに意識が偏りがちですが、実は成果を左右する最大の要素は、トレーニング“以外”にあるとも言えます。それが「食事」と「睡眠」です。いくら筋肉に刺激を与えても、成長の材料と回復の時間が不足していれば、筋肥大は思うように進みません。

✔ 筋肉は“ジム”ではなく“家”で育つ

ジムや自宅トレーニングで筋繊維に刺激を与えた後、その筋肉はトレーニング直後から数時間〜数日かけて回復・成長していきます。つまり、筋肉はトレーニング中ではなく、回復中に育つのです。

この回復を支えているのが「食事」と「睡眠」なのです。

✔ 食事:筋肥大のための“材料と燃料”

筋肥大に必要な栄養素は、大きく分けて以下の3つです:

- タンパク質:筋肉の主要構成成分。1日あたり体重×1.5〜2.0gが目安。

- 炭水化物:トレーニングのエネルギー源+インスリン分泌による同化促進。

- 脂質:ホルモンバランスと細胞膜形成に必要。不足しすぎるのもNG。

また、筋肥大を目指すなら軽いオーバーカロリー(消費より摂取がやや多い状態)を意識しましょう。

ただし、食べ過ぎて脂肪が増えすぎると本末転倒になるため、体重の増加を週0.2〜0.5kg程度に抑えるのが理想です。

✔ 睡眠:成長ホルモンが最も出る“筋肥大タイム”

睡眠は筋肉にとっての「再生工場」のようなものです。

特に深いノンレム睡眠中には成長ホルモンが大量に分泌され、筋繊維の修復や代謝調整が活性化します。

睡眠の質を高めるためには以下の点が効果的です:

- 入眠1〜2時間前に入浴して体温を下げる

- 就寝前のスマホ・ブルーライトを避ける

- 部屋を暗く・静かに・適温に保つ

- 就寝・起床時刻を一定にする

6〜8時間の連続した深い眠りが、筋肉の成長に不可欠です。トレーニングと同じくらい、睡眠にこだわりましょう。

✔ 食事・睡眠・トレーニングの相互作用

筋肥大は、次の3つの要素の掛け算で成り立っています:

| 要素 | 役割 | 優先ポイント |

|---|---|---|

| トレーニング | 筋繊維への刺激・損傷 | 正しいフォームと十分な負荷 |

| 食事 | 修復素材とエネルギーの供給 | たんぱく質とカロリー確保 |

| 睡眠 | ホルモン分泌・回復促進 | 7時間以上の深い眠り |

筋肉は「鍛えて終わり」ではありません。鍛える(刺激)→食べる(材料)→眠る(回復)のサイクルをいかにうまく回すかが、筋肥大の鍵を握っているのです。

まとめ

ここまでの内容を振り返り、筋肥大に関する理解を深めましょう。

- セクション1:筋肥大とは何か?

筋肥大とは、トレーニングによって筋繊維が損傷し、それを回復・強化する「超回復」のプロセスを通じて筋肉が太くなる現象。科学的な背景を理解することが成果を左右する。 - セクション2:筋肥大の3つの要因

筋肥大は「メカニカルテンション(張力)」「筋損傷(マイクロトラウマ)」「代謝ストレス」の3要素によって促進される。これらをバランスよく刺激することが鍵。 - セクション3:筋肥大とトレーニングの関係

高重量だけでなく、適切な回数・セット数、そして週2〜3回の頻度を保つことで、継続的なオーバーロードを実現できる。 - セクション4:筋肥大と栄養摂取の基本

タンパク質は体重×1.5〜2g/日を目安に摂取し、カロリーもプラスに。トレ後30〜60分以内の栄養補給が成長を加速させる。 - セクション5:筋肥大と休息・睡眠・回復

筋肉は休んでいるときに育つ。同部位のトレーニングは48〜72時間空け、6〜8時間の良質な睡眠、入浴・ストレッチなどのリカバリーも忘れずに。

これら5つの要素をバランスよく理解し実践することで、筋肥大の成功率は格段に高まります。次章では「トレーニング実践編」として、具体的な筋トレプログラムやメニュー構成に踏み込んでいきます。

![トレーニングボリューム・頻度・強度の最適化 [筋トレの教科書‐筋肥大理論編- #2]](https://www.fitfusioninnovation.com/wp-content/uploads/2025/07/アイキャッチ2-687a475f11c28.jpg)